音楽生成AI「Suno(スノ)」とは?特徴や使い方を分かりやすく解説

- AI

Septeni FOCUS 編集部

SNSやYouTubeなどで話題を集める「Suno(スノ)」は、テキストを入力するだけでオリジナルの楽曲を自動生成できる音楽生成AIです。

作曲の知識がなくても、誰でも簡単に歌詞付きの曲を作れるため、個人ユーザーやクリエイターはもちろん、企業のビジネス活用にも注目が集まっています。

この記事では、Sunoの基本的な仕組みや特徴、実際の使い方を分かりやすく解説します。

※こちらの記事は2025年10月31日時点での情報です。

音楽生成AI「Suno(スノ)」とは?

音楽生成AI「Suno(スノ)」は、アメリカのSuno Inc.が開発した革新的な音楽生成AIです。

楽曲のテーマやイメージ、歌詞をテキストで入力するだけで、AIがメロディ・伴奏・ボーカルまで自動で生成します。

作曲やDTM(デスクトップミュージック)の知識は必要なく、誰でも手軽にオリジナル曲を作成できるのが魅力です。

日本語でのプロンプト入力にも対応しており、初心者からプロまで、幅広い層が音楽制作に取り組める新たなツールとして注目されています。

Sunoの初期版は2023年12月にリリースされ、すぐに世界中のユーザーを獲得しました。その後も継続的にアップデートが行われており、音質や生成スピード、編集の自由度などが飛躍的に進化しています。

ここでは、Sunoの最新3モデルの特徴を紹介します。

Suno v4

2024年11月にリリースされた「Suno v4」は、音質や歌声の表現力が向上するとともに、音楽制作を進化させる新機能が追加されました。

AIがテーマや感情に合わせて歌詞を自動生成・補正する「Lyrics by ReMi」は、より自然で感情豊かな歌詞作りをサポートします。

また、「ペルソナ」機能の強化により、特定のボーカルスタイルや音楽の雰囲気をAIが学習し、楽曲間で統一感のある世界観を再現できるようになりました。

「リマスター」機能では、過去に生成した楽曲をv4クオリティの音質へとアップグレードでき、クリアでバランスの取れたサウンドを実現しています。

SNSや動画投稿用のBGM制作にも適しており、手軽に高品質な音楽を作りたい個人ユーザーやクリエイターから特に支持を集めているモデルです。

Suno v4.5+

2025年7月に登場した「Suno v4.5+」は、v4の改良版として、生成スピードと編集機能が大幅に向上しています。

最大の特徴は、音楽ジャンルの組み合わせが柔軟になったことです。

ジャンルの選択肢が幅広くなり、「ジャズハウス」「グレゴリオ聖歌」「パンクロック」など、異なるジャンルの要素を混ぜたユニークなサウンドを自動生成できます。

また、楽曲生成のスピードが向上し、イントロやサビ、エンディング(アウトロ)といった構成の指定も可能になりました。

商用利用を前提としたビジネス活用でも、完成度の高いデモ制作を短時間で実現できます。

Suno v5

2025年9月23日に公開された「Suno v5」は、Sunoシリーズの最新モデルです。

音質・歌声・リズム解析の精度がさらに向上し、短いフレーズから長い楽曲まで自然な流れで構成できるようになりました。

同じボーカルや楽器の音色を一貫して維持できるようになり、シリーズを通して統一感のあるサウンドを再現できるのも特徴です。

テンポやキー、構成の調整もしやすくなり、生成速度も従来モデルより大幅に向上したため、初心者からプロまで、より自由な音楽制作が可能になっています。

Suno(スノ)の最新モデル「Suno v5」の特徴は?

「Suno v5」は、音質、歌声、生成スピード、プロンプト理解など、あらゆる面で飛躍的に進化した最新モデルです。

初心者でも使いやすく、プロフェッショナルな現場でも通用するクオリティを備えているため、多くのユーザーから高く評価されています。

ここでは、Suno v5の注目すべき6つの特徴を紹介します。

クリアで高音質なサウンド

Suno v5は、従来の音楽生成AIと比べて格段に音質が向上しています。

まるでスタジオで収録したかのようなクリアで立体的なサウンドを再現でき、ミックスやマスタリング処理の精度も高まりました。

ピアノやギター、ストリングスなどの音がクリアに響き、生成した楽曲はプロの現場でそのまま使用できるレベルです。

実際に、YouTubeやSpotifyでは、Suno v5で制作した楽曲を公開するクリエイターが増えています。

人間らしい自然な歌声

Suno v5では、AIボーカルのリアリティが一段と高まりました。

発声の抑揚や息づかい、感情表現まで再現され、人間が歌っているような自然な仕上がりになります。

AI特有のロボット的な発音や平坦なイントネーションが大幅に軽減され、ポップスやロック、バラードなど幅広いジャンルで違和感のない歌声の生成が可能です。

歌詞の意味に合わせてメロディラインの抑揚を自動調整するため、感情を込めて歌っているような印象を受けるでしょう。

カスタマイズしやすい

Suno v5は、生成後の楽曲を細かくカスタマイズできる柔軟性も備えています。

テンポ、キー、曲の長さ、構成を自由に変更でき、ジャンルや雰囲気に応じた最適な音作りが可能です。

さらに、生成後にAIが提案するリミックス案をもとに、複数バージョンの曲を一度に作成することもできます。

自分のイメージに近い音楽を、試行錯誤しながら形にできるのが魅力です。

新機能が続々登場

Suno v5では、音楽生成AIの可能性をさらに広げる2つの新機能が追加されました。

Suno Studio

Suno Studioは、AIで生成した楽曲や外部からインポートした音源を、ボーカル、ドラム、ベース、ギターなどの個別のパートに分けて編集できるDAW(デジタル・オーディオ・ワークステーション)のような機能です。

AIが新しい楽器トラックを自動追加するAIパート生成機能により、ミックス・アレンジの自由度が向上し、初心者でも本格的な編曲を実現できます。

Sample to Song

Sample to Songは、鼻歌や短いメロディ、数秒のドラムパターンなどのフレーズをもとに、AIが1曲まるごと作り上げてくれる革新的な機能です。

ギターやベース、シンセサイザーなどの伴奏パートまで自動生成されるため、音楽の専門知識がなくても思いついたメロディを楽曲にすることができます。

クリエイターの発想メモやコンペ用デモ制作など、断片的なアイデアを形にしたい場合にぴったりです。

有料プランは商用利用可能

Sunoでは、Pro以上の有料プランに加入することで、生成した楽曲を商用利用できるようになります。

広告動画や企業PR、YouTubeの収益化、さらにはApple MusicやSpotifyなどでの楽曲配信まで認められているため、誰でも手軽にクリエイターデビューできるのが魅力です。

また、有料プランを解約しても、契約中に生成した楽曲は引き続き商用利用が可能です。

ただし、商用利用できるプランであっても、商用利用の範囲はSunoの規定に準ずるため、事前に確認しておきましょう。

日本語プロンプトに対応

Suno v5は、日本語プロンプトを理解する能力が大幅に向上しました。

漢字・ひらがな・カタカナを混ぜた自然な日本語指示でも、的確なメロディや歌詞を生成します。

ひらがなやカタカナで入力したり、漢字に「ふりがな」を添えることでイントネーションやアクセントを自然に調整できるようになり、「日本語の不自然さが解消された」との声も多いです。

「Suno(スノ)」の使い方は?

Suno(スノ)は、初心者でも数分でAI楽曲を生成できるシンプルな設計です。

続いては、Sunoの使い方を手順に沿って説明します。

①Suno AIにアクセス

②Googleアカウントまたはメールアドレスでサインイン

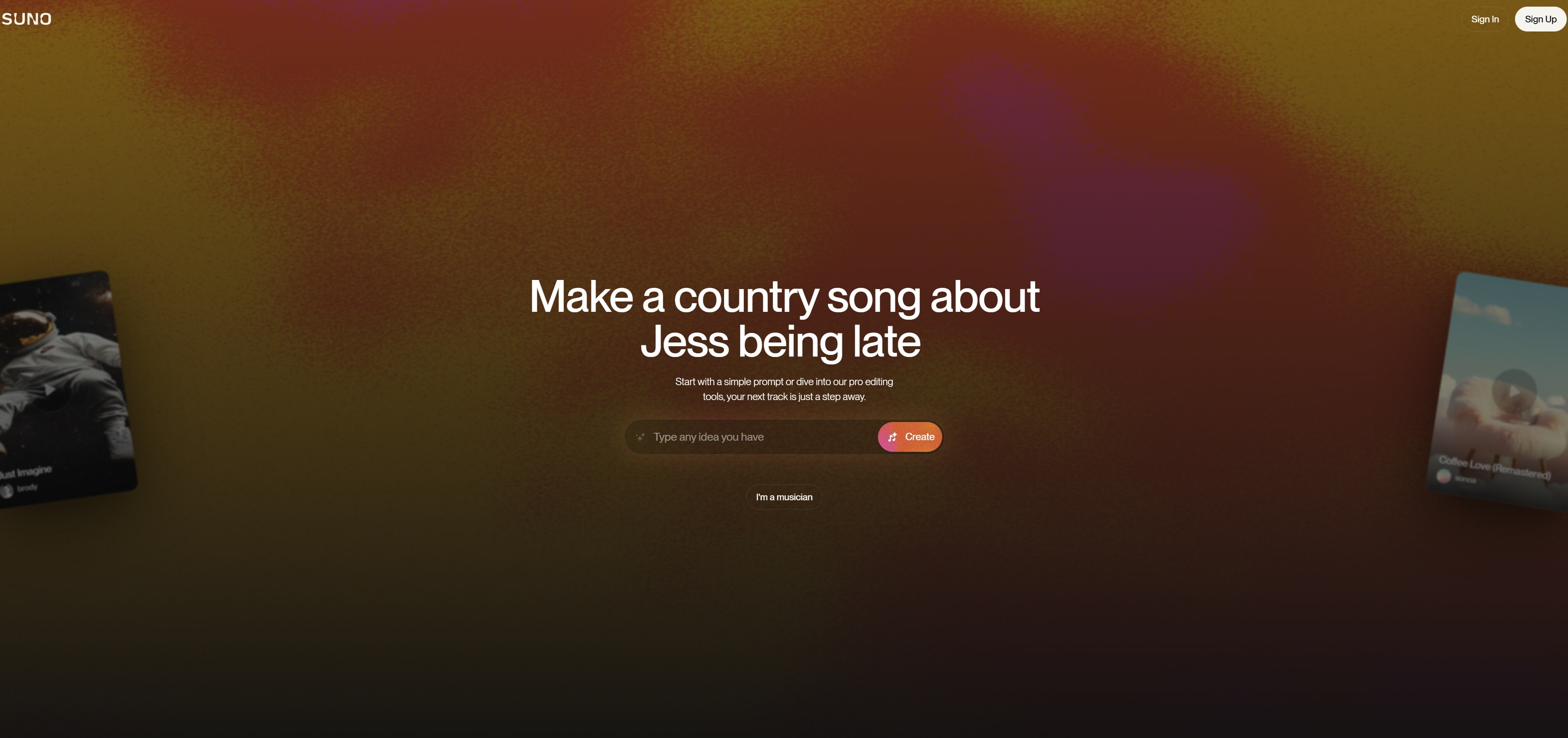

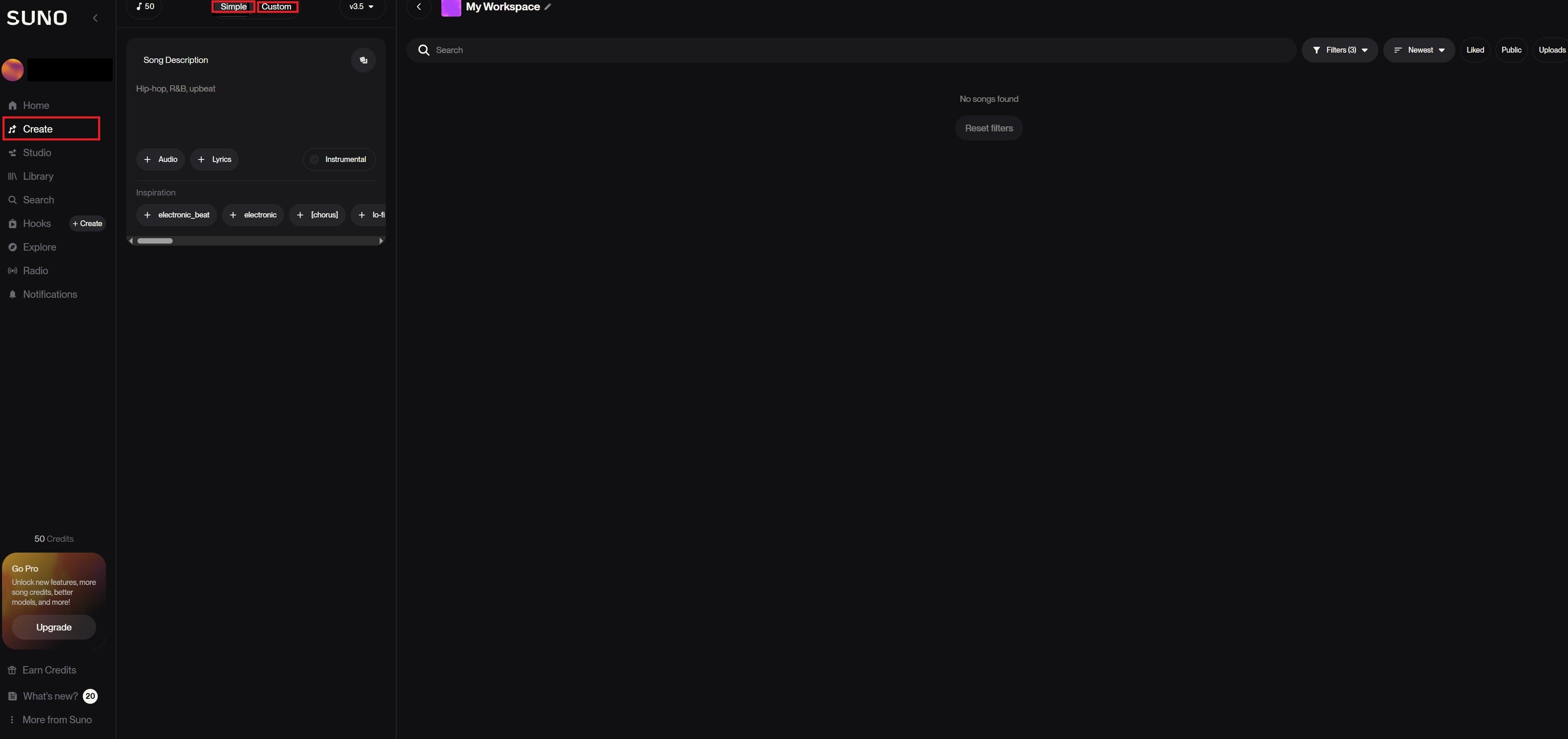

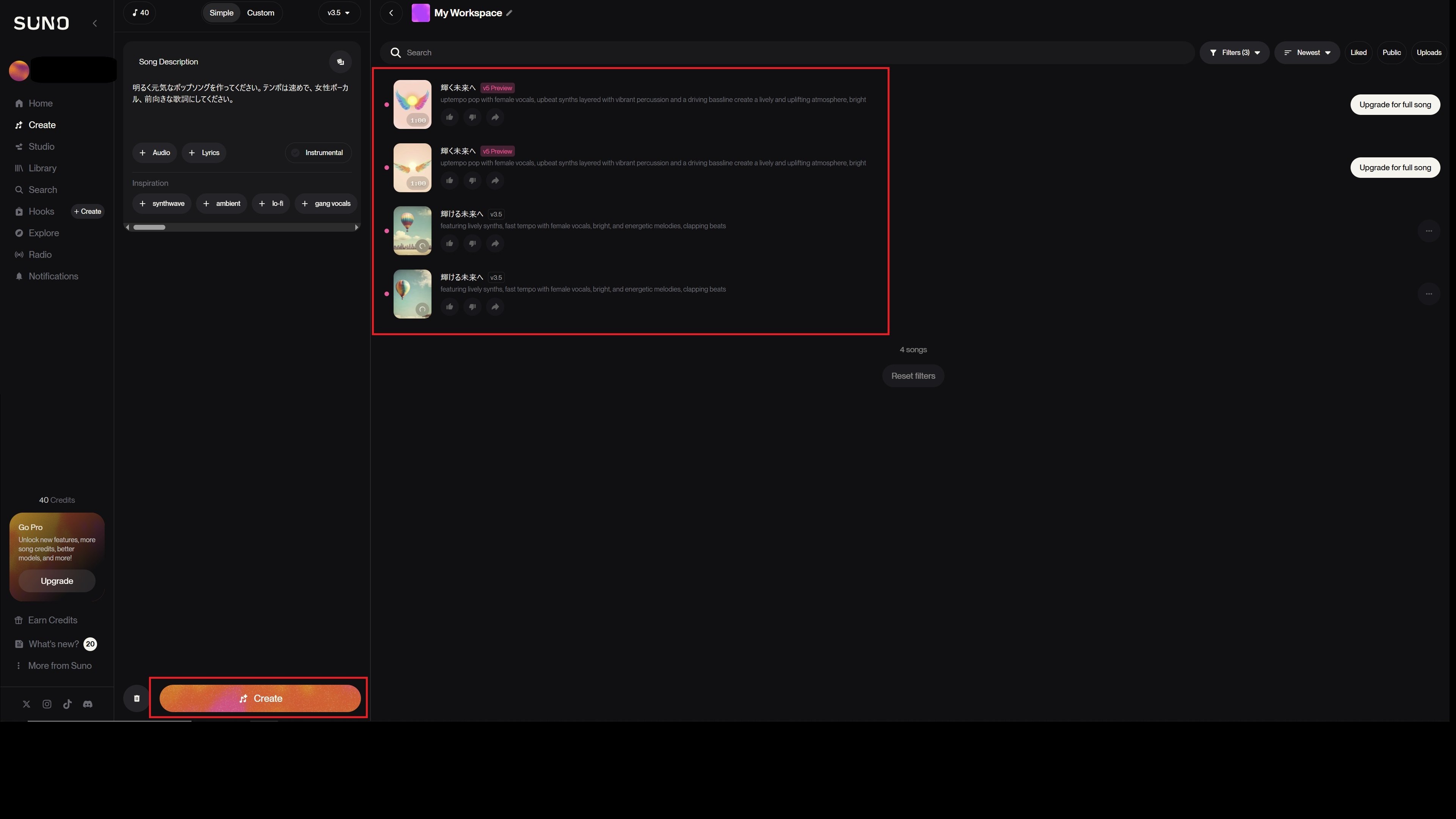

③左側のメニューの「Create」をクリックし、画面上部の「Simple」または「Custom」を選択

④生成したい楽曲について、歌詞やジャンル、楽器などのプロンプトを入力

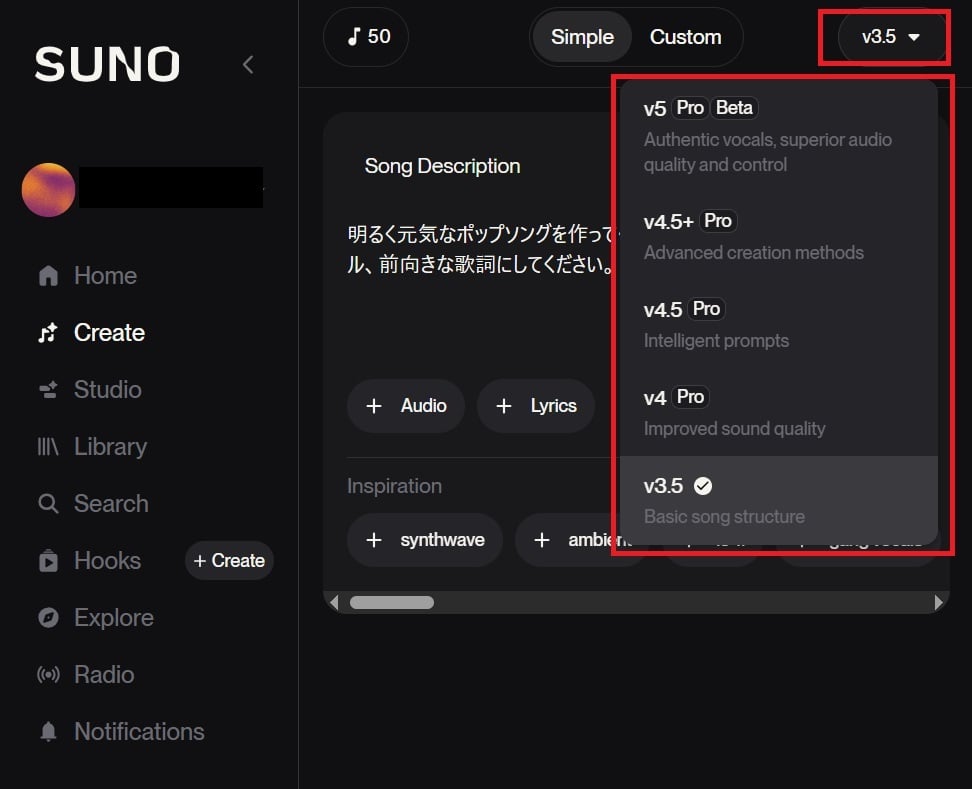

⑤右上のプルダウンからモデルを選択(無料で使用できるのはv3.5まで)

⑥画面下の「Create」ボタンをクリックし、楽曲を生成する

「Suno(スノ)」の料金プラン

Suno(スノ)には、以下の3つのプランが用意されています。

| プラン名 | Freeプラン | Proプラン | Premierプラン |

| 月額 | 無料 | 10ドル(約1,500円) | 30ドル(約4,500円) |

| クレジット数 | 50クレジット/日 (1日10曲生成可能※) |

2,500クレジット/月 (1ヶ月に最大500曲生成可能※) |

10,000クレジット/月 (1ヶ月に最大2,000曲生成可能※) |

| 使用可能モデル | v3.5 | 最新v5モデル | 最新v5モデル |

| 商用利用 | × | ◯ | ◯ |

※2025年10月時点のレート

※1曲の生成には5クレジットを消費します。1回の指示で2パターンの曲が生成されるため、実質「曲数×2倍」の楽曲を入手できます。

無料プランでは最新モデルを利用できませんが、音楽生成AIの体験版として十分に楽しめます。

毎日リセットされる50クレジットで、さまざまなジャンルの楽曲生成を試してみるのも良いでしょう。

一方、Proプラン以上では最新モデル「Suno v5」を利用でき、生成スピードや音質が飛躍的に向上します。

YouTubeやApple Music、Spotifyでの音楽配信など商用利用が認められているため、個人ユーザーやクリエイターにはもちろん、ビジネス活用にもおすすめです。

「Suno(スノ)」のビジネスにおける活用事例

Suno(スノ)は、個人ユーザーだけでなく、企業やクリエイターにも注目されており、映像制作や広告、教育、ゲーム開発など、音楽を活用するさまざまな業界で導入が進んでいます。

ここでは、Sunoの具体的なビジネス活用事例をいくつか紹介します。

CMやプロモーション動画

企業CMやプロモーション動画のBGM制作に、Sunoを活用している事例もあります。

従来は作曲家や音楽スタジオに依頼する必要がありましたが、Sunoを使えば社内で手軽にオリジナル楽曲を生成できます。

ChatGPTやClaudeなどの文章生成AIで作成した歌詞をSunoに入力し、AIがメロディとボーカルを付けてCMソングを制作するという活用方法も人気です。

プロの作曲家に依頼するよりも低コストで、オリジナルソングを制作できるのが大きな魅力となっています。

ショート動画・SNSの楽曲

TikTokやInstagramリールなど、SNSで使用するショート動画のBGM制作にもSunoは活用されています。

自社の公式アカウント用にテーマ曲を作ったり、キャンペーン動画の雰囲気に合ったオリジナル音源を使うことで、他社との差別化につながるでしょう。

企業だけでなく、インフルエンサーや個人クリエイターの間でも人気が高まっています。

ゲームのサウンドトラック

自社が開発するゲームのサウンドトラック制作に、Sunoを活用している企業もあります。

RPGやアクションゲーム、アプリゲームなど、世界観に合わせたオリジナルBGMを自動生成できるため、開発初期段階から音楽の雰囲気作りを行うことが可能です。

Instrumentalモードでは、「rock」「battle」「8-bit」などのキーワードを指定するだけで、シーンにぴったりの楽曲をAIが生成します。

音楽・映像のプロトタイピング

Sunoの最新モデル「Suno v5」では、1曲あたり数十秒〜数分で本格的な楽曲を生成することが可能です。

そのため、映像作品やCMの企画段階で試作音源を作成し、チーム内でイメージを共有する「プロトタイピングツール」としての活用が増えています。

AIが瞬時に異なるジャンルやテンポの曲を生成するため、音楽プロデューサーや映像ディレクターにとって、企画立案を効率化する支援ツールとなるでしょう。

教育・研修用教材

教育現場でも、Sunoの導入事例が増えています。

例えば、小中学校では生徒が書いた詩にメロディをつけて「自作の歌」を完成させたり、地理や英語などの暗記学習用ソングをAIで生成する活用方法があります。

企業の場合は、チームビルディングの一環として、Sunoでテーマソングを作成するのも良いでしょう。

企業やブランドのイメージ楽曲作成

「Suno v5」は日本語対応力も大幅に向上しているため、企業やブランドのイメージを伝えるオリジナルソングを制作するのもおすすめです。

展示会映像やイベントオープニング、SNS広告、企業CMなどに活用することで、ブランドの世界観を音楽で印象付けることができます。

ボーカル付き楽曲だけでなく、BGMとして使えるインストゥルメンタル楽曲も生成可能なため、幅広いシーンで活用できるでしょう。

「Suno(スノ)」をビジネスで活用する際の注意点

Suno(スノ)はビジネスシーンでも幅広い活用が期待できる一方で、商用利用する際にはいくつかの注意点があります。

続いては、Sunoを安全かつ効果的に活用するために知っておきたいポイントを紹介します。

商用利用の可否とライセンスの確認

商用利用ができるのは、ProプランまたはPremierプランの契約期間中に作成した楽曲のみです。

Freeプラン(無料)で作成した楽曲は、YouTubeや広告、販売用コンテンツに使用することはできません。

また、商用利用が許可されているプランでも、すべての権利を完全に自由に使えるわけではありません。

Sunoが定める利用範囲内での使用に限定されており、例えば生成した楽曲を再販売したり、AI学習データとして第三者に提供したりする行為は制限されています。

ライセンス内容や使用条件はアップデートにより変更されることがあるため、公式サイトの「Terms of Service(利用規約)」で最新情報を確認することが重要です。

利用規約の遵守

Sunoをビジネスに活用する際は、必ず利用規約に従う必要があります。

2024年6月30日に改定された最新の規約では、以下のような行為が明確に禁止されています。

- 第三者の著作権・商標権・肖像権などを侵害するコンテンツの生成

- 暴力的・差別的・わいせつなど、違法または社会的に不適切な内容の生成

- 生成した楽曲を用いて、AIモデルの再学習や類似サービスを開発する行為

規約違反が発覚すると、アカウント停止や法的責任を問われる可能性もあります。

AIツールの利用規約は頻繁に更新されるため、定期的に確認しましょう。

著作権侵害リスク

Sunoの有料プランで生成した楽曲の著作権は基本的にユーザー本人に帰属します。

しかし、AIが既存の楽曲に似たメロディや構成を生成する場合があり、類似性が高いと著作権侵害を指摘されるリスクがあります。

特に、「特定アーティストの声に似せる」「既存ヒット曲の雰囲気を再現する」といったプロンプトを使用することは避けたほうが良いでしょう。

実際に海外では、AIが生成した音源が既存曲と酷似していたとして削除要請が行われた事例もあります。

人間による最終チェック

AIで生成した楽曲をビジネス活用する際は、人間による最終チェックが必要です。

具体的には以下のポイントを確認しましょう。

- 既存の曲やメロディと酷似していないか

- 歌詞や表現に不適切な内容が含まれていないか

- 音量やイントネーションが自然であるか

Sunoは日本語対応力が向上し、自然なイントネーションの歌声やJ-POP風の構成も生成可能なAIですが、それでも人の耳による最終確認は欠かせないプロセスとなっています。

商用利用を前提とする場合、音楽制作担当者や法務部門など、社内のチェック体制を構築しておくと安心です。

「Suno(スノ)」は日本語プロンプトに対応!注意点を押さえて賢く活用しよう

Suno(スノ)は、テキストによるプロンプト指示で手軽にオリジナル楽曲を生成できる音楽生成AIです。

日本語にも対応しており、漢字やひらがなの歌詞やナレーションでも自然なイントネーションの楽曲が作れるようになりました。

有料プランに加入すれば、生成した楽曲を商用利用することも可能です。

企業のイメージソングや店舗BGM、YouTubeチャンネルのテーマ曲など、幅広いビジネス活用が期待できます。

ただし、Freeプランの楽曲は商用利用が禁止されているほか、著作権侵害や他者の作品に似せた生成もNGとされています。

ビジネスで活用する場合は、Proプラン以上を選び、最新の利用規約やライセンス内容をしっかりと確認しておきましょう。

Suno AIは、正しく理解して使えば、低コストで高品質な音楽を生成できるAIツールです。

著作権への配慮を忘れず、動画制作やブランディング施策に効果的に取り入れてみてください。

執筆者

Septeni FOCUS 編集部

「Septeni FOCUS」は、Septeni Japan株式会社が運営するマーケティング担当者のためのメディアです。

カテゴリ

関連するお役立ち資料

関連するお役立ち資料はありません。

関連するウェビナー / アーカイブ動画

-

- セミナー

- 開催日 2026.2.12

AI検索面×AI Max!Google広告のポテンシャルを最大化する方法

-

.jpg?width=380&height=222&name=%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%83%93%E3%83%8A%E3%83%BC_02a_1628x850_B_250528172200CFM139279%20(2).jpg)

- アーカイブ

- 開催日 2025.6.18

2025 Marketing Summit TikTok for Business & セプテーニ 協業セミナー

-

- アーカイブ

- 開催日 2025.2.19

「AIエージェントで変わるマーケティング最前線」 〜海外最新事例と企業導入・活用のリアル〜

-

- アーカイブ

- 開催日 2024.12.19

AIとLINE公式アカウントで実現する顧客体験の革新

-

- アーカイブ

- 開催日 2024.10.03

Performance Marketing Summit Meta & セプテーニ 協業セミナー