「FUKURO AI」で叶えるマーケティング×生成AIによる事業変革

- AI

- デジタル認知

- クリエイティブ

Septeni FOCUS 編集部

ChatGPTの登場以降、企業における生成AI活用への関心は急速に高まっています。しかし、汎用的なAIツールの活用だけでは、実務における具体的な成果創出には限界があることも明らかになってきました。

そうしたなかで、マーケティング×生成AIの文脈では、データ分析や顧客対応といった特定業務を効率的に遂行するための「AIエージェント」も注目を集めています。

今回は、生成AIを活用した具体的なマーケティング事例と成果について、Septeni Japan株式会社 生成AI事業領域 マネージャー 坂井優真氏と、株式会社デライトチューブ 代表取締役社長 三矢晃平氏にお話を伺いました。

マーケティング×生成AIの現状分析。生成AIが拓く新たな可能性

―生成AIを活用したマーケティングの最前線でご活躍されているお二人ですが、まずは簡単に自己紹介をお願いできますでしょうか。

三矢氏:株式会社デライトチューブ 代表取締役社長の三矢です。これまでコンテンツマーケティングを通じた企業の課題解決に注力してきました。2024年1月には、生成AI事業「FUKURO AI 」を開始し、生成AIを通じた企業のマーケティング支援に取り組んでいます。

坂井氏:Septeni Japan株式会社の坂井です。生成AI事業領域のマネージャーとして、実践的なデジタルマーケティング支援に携わっています。特に企業の業務特性に応じたAI活用の最適化を重視しながら、セプテーニグループ全体でソリューション開発を推進しています。

―ありがとうございます。昨今、多くの企業が生成AIの活用を進めていますが、マーケティング領域での実務活用において、どのような課題が見えてきているのでしょうか。まずは三矢さんの目から見ていかがでしょうか。

三矢氏:多くの企業で「生成AIを導入すること」自体が目的化してしまい、本来の課題解決に結びついていない状況を目にします。

特に現場レベルでは、汎用的なAIツールを導入しても実務においては限定的な効果にとどまっていることが多いです。

また、自社の業務フローや規定に沿った活用ができていない点も大きな課題となっています。運用体制を整えるためには、「AIモデルの理解」や「カスタマイズのスキルを持つ人材」が不可欠ですが、そうした人材の不足もあります。

結果として、ビジネスプロセスにおける生成AIの統合が進まず、導入した生成AIツールの形骸化を招くケースも少なくないのが現状です。

.jpg?width=7360&height=4912&name=DSC_0046%20(1).jpg)

―坂井さんは、企業の皆様とのお取り組みを通じて、これらの課題をどのように捉えていらっしゃいますか?

坂井氏:三矢さんのご指摘の通り、現場での活用には多くの課題があります。私たちが見てきた状況では、経営層は先進的な取り組みとして推進したい意向がある一方、現場では予算確保や具体的な活用イメージで悩まれているケースも少なくありません。

このように、汎用的なAIツールでは現場のニーズに応えきれていない現状を踏まえると、今後は「業務特化型のAIエージェント」の必要性が一層高まると思います。

三矢さんが「AIモデルの理解」や「カスタマイズのスキルを持つ人材」の不足についても課題に挙げられていましたが、特に重要なのは、生成AIのスキルがなくても、企業の主要業務において納得のいく品質で活用できる環境の整備です。

現場での活用を浸透させるためには、付随的な業務ではなく、コアとなる業務プロセスにしっかりと組み込める形で提供することが不可欠となります。

マーケティング領域においては、「データ連携」や「企業の業務規定」に沿ったAI構築が大前提となります。

そして、それらを実効性のあるものとするために不可欠なのが、各社の業務フローに最適化された活用方法の確立です。

つまり汎用的なアシスタント型AIではなく、企業独自のワークフローに組み込める業務特化型AIエージェントこそが、真の課題解決へのカギとなるはずです。

.jpg?width=7215&height=4815&name=DSC_0004%20(1).jpg)

クリエイティブ×生成AIの実践。業界別に見る具体的な活用シーンと改善効果

―そうした課題に対して、「FUKURO AI」ではこれまでどのようなアプローチを取られているのでしょうか。

三矢氏:デライトチューブの「FUKURO AI」は、マーケティングに特化したソリューションラインナップを用意しており、「FUKURO AI AVATAR」によるアバター生成作成から「Streaming Avatar」のような対話型サービス、さらにはバナー作成や記事作成まで、企業のマーケティング業務全般をカバーする業務特化型AIエージェントを提供しています。

各社の業務フローに合わせて柔軟にカスタマイズできる点が特徴です。

―具体的な導入事例について、印象的な成果が出ているものをご紹介いただけますでしょうか?

三矢氏:代表的な事例として、スポーツウェアの専門メーカー「DESCENTE」での活用をご紹介させていただきます。

同社が運営するECサイト「デサントストア-DESCENTE STORE-」では、モデルの契約料が高額なうえ、コンテンツ管理も大きな課題となっていました。

そこで「FUKURO AI AVATAR」を活用し、モデル不要のマーケティング施策を展開しました。

結果として、モデル更新に関わる費用をゼロにすることに成功しています。また、ECの売上向上と業務コスト改善にも寄与しています。

坂井氏:この成果の背景には、クリエイティブ面での革新的な改善があります。AIアバターの活用により、従来のモデル撮影に比べてクリエイティブ制作の大幅な効率化を実現しました。

さらに、効果予測にもとづいて最適な配信設計を行うことで、PDCAサイクルを大きく加速させることができました。

特に、さまざまなバリエーションの制作と効果検証が素早く行えるようになった点は、継続的な改善を進めるうえで大きなアドバンテージとなっています。

―ほかにも特徴的な活用事例はありますでしょうか?

三矢氏:買取サービスの「なんぼや」での事例も、印象的な成果を上げています。

契約していたタレントが諸事情により使用できなくなり、ライセンスの問題も考慮する必要があったなかで、独自のキャラクター開発という選択肢が浮上しました。

そこで採用したのが、生成AIで一からアバターを作るのではなく、数十名の鑑定員の顔の平均から独自の顔を生成し、それを実際の人物の撮影データと組み合わせてオリジナルキャラクターを作成するというアプローチです。

これにより、タレント起用に関する課題を解消しながら、企業らしさも表現することができました。結果、SNSでの誘導率を大きく改善し、モデル費用をも抑えながら、業務コストも削減することに成功しました。

三矢氏:また、社会貢献プラットフォーム「gooddo」でも、特徴的な成果を上げています。

当初の課題は、膨大なNPO団体の情報のなかからユーザーが必要なものを適切に探せる仕組みがないという点でした。

そこで、生成AIに複数のNPO団体の情報をインプットし、ユーザーの興味関心に合わせて最適な団体を紹介する診断型のLP(キャンペーンサイト)を構築しました。さらに、そのデータを活用して動画広告も制作することで、一貫性のある情報発信を実現しました。結果として、業務コスト削減とコンバージョン率改善につながっています。

情報の整理から発信まで、生成AIの特性を効果的に活用した好例といえます。

このように、生成AIの特性を活かした柔軟な発想で、より効率的なマーケティング活動が可能になっています。

AIエージェント開発プラットフォーム「FUKURO AI STUDIO」が実現する業務変革の全容

―ありがとうございます。

デライトチューブは、2025年2月にAIエージェント開発プラットフォーム「FUKURO AI STUDIO」をリリースされましたが、業務特化型AIエージェントについても詳しく教えていただけますか。

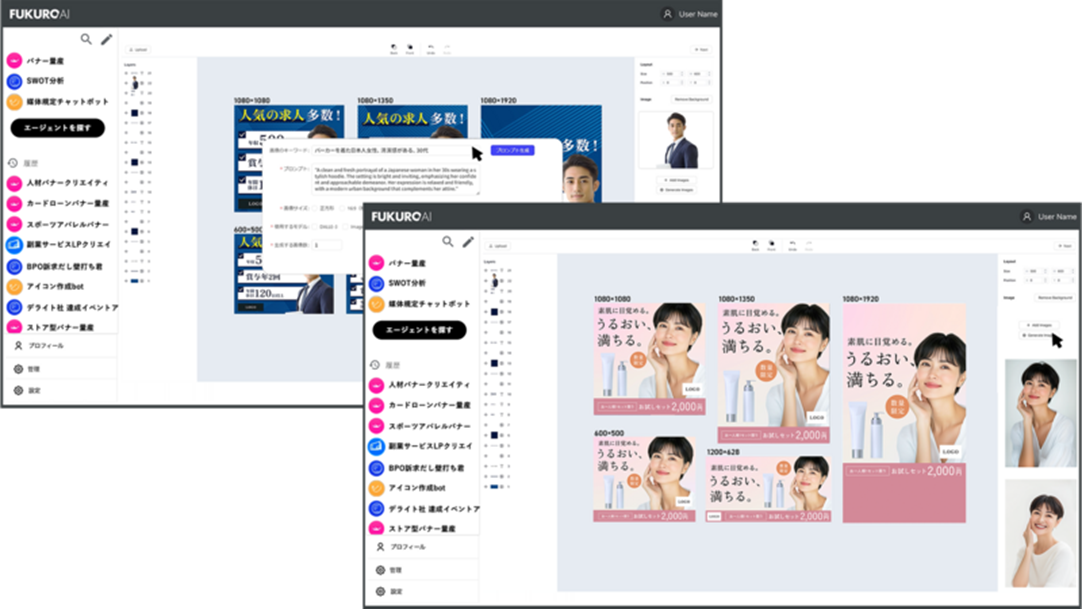

「FUKURO AI STUDIO」を基盤とした業務特化型AIエージェントでは、複数のグローバルLLM※への接続やAIエージェント間でのAPI連携を可能にし、各企業の業務フローに最適化された実践的なAIツールとして提供しています。

※LLM(大規模言語モデル):膨大なテキストデータから学習し、人間が自然に使うような言語生成や理解を可能にするAIモデル

https://www.septeni-holdings.co.jp/news/release/2025/02013905.html

三矢氏:技術面での大きな特徴は、複数のLLMやメディアAPIを組み合わせた独自のプラットフォーム構築にあります。ただし、私たちが最も注力したのは、高度な技術を意識させないUI/UXの実現です。クリエイターの知見を活かして開発した業務特化型AIエージェントは、専門的なAIスキルがなくても直感的に操作できる設計となっています。

また、企業の業務規定に沿ったAI構築や各種データ連携にも対応しています。クリエイターファーストなワークフローを意識しながら、非クリエイターの方でも違和感なく活用できるインターフェースを実現しました。

これにより、マーケティング部門全体での円滑な活用が可能となっています。

―具体的にどのようなAIエージェントを提供されているのでしょうか?

https://www.septeni-holdings.co.jp/news/release/2025/02013905.html

三矢氏:開発プラットフォームである「FUKURO AI STUDIO」上で、マーケティング領域に特化したさまざまなAIエージェントを提供しています。

例えば、「バナー量産エージェント」は、バナーの大量制作から効果予測までを自動化した業務特化型AIエージェントです。

企業独自のマーケティングデータやレギュレーションを組み込み、目的に応じた実用的なバナーを制作できます。「新規制作機能」ではAIによる画像生成と多サイズ展開を、「ブラッシュアップ機能」では既存バナーからの大量バリエーション制作を実現し、1分間で約100本のバナーを制作することが可能です。

そのほかにも「記事作成AIエージェント」「AI動画広告制作サービス」「AIアシスタントサービス」など、マーケティング業務全般をカバーするラインアップを用意しており、各社の業務特性に応じた個別開発にも柔軟に対応しています。

坂井氏:セプテーニの立場からも、「FUKURO AI STUDIO」の価値は非常に大きいと感じています。

例えば、バナー制作のワークフローを考えてみると、企画から制作、効果測定、改善までの一連の流れを「FUKURO AI STUDIO」はカバーしています。

特に、私たちの広告クリエイティブソリューション「Odd-AI」との連携により、制作段階での品質監修から効果予測まで一貫してカバーできる点は大きな特徴です。

https://www.septeni-holdings.co.jp/news/release/2025/02013905.html

具体的には、過去の膨大な配信実績をもとに各クリエイティブを事前にスコア化し、より効果的なクリエイティブを選別します。Google、Yahoo!、Xなど主要メディアでの効果検証ができるため、PDCAサイクルを大幅に加速できます。

さらに、AIによる監修機能を備えており、バナー制作の各段階でクリエイティブの品質をチェックします。そのため、安定した品質で大量に制作でき、従来の制作フローにおける様々なボトルネックを解消することが可能です。

このように、実務に即した形でAIを活用できる点が、「FUKURO AI STUDIO」の大きな強みですね。さらに重要なのが、こうした技術基盤を活かした支援体制の構築だと考えています。

―支援体制について、具体的にお聞かせいただけますでしょうか?

三矢氏:私たちは、企業のAI活用を成功に導くため、包括的な支援体制を確立しています。

具体的には、課題・目標のヒアリングから「FUKURO AI STUDIO」の構成設計、システム連携の設定まで、専門コンサルタントが一貫してサポートします。企業の状況やニーズに応じて、プロジェクト型の導入を基本としながら、SaaS的な活用も視野に入れた柔軟な提供形態をご用意しています。

さらに、企業独自の業務フローに合わせたカスタマイズや、AI出力の評価、プロンプトチューニング、学習データの編集など、技術面での継続的な支援も行っています。セプテーニグループの知見も活用しながら、成果に繋げる体制を構築しています。

坂井氏:セプテーニとしても、グループの強みを活かした実践的なサポートを展開しています。

特に広告やCX領域における知見を基に、企業独自のカスタマイズニーズに応じた運用支援や、データ分析に基づく改善提案を実施しています。化粧品、アパレル、買取業者など、様々な業種での数値改善実績を活かした支援が可能です。

また、実務で効果的に活用いただくために、独自の支援プログラムも提供しています。プロンプトなどの技術的な知識だけでなく、AIエージェントの具体的な活用方法を実地で研修しています。

さらに、企業の推進組織と一体となって現場での活用状況をモニタリングし、効果測定から改善提案まで一貫してサポートすることで、KPI達成にコミットした運用体制を実現しています。

―これまでの成果を振り返って、成功のポイントをお聞かせください。

三矢氏:様々な事例を通じて見えてきた重要なポイントは、まず業界特性を十分に理解した上で、最適なAIエージェントを選定することです。その上で、企業固有の課題に対する綿密な要件定義を行い、具体的な活用シーンを明確にしていくことが重要になります。

坂井氏:そうですね。私たちが特に重視しているのが、効果測定の設計です。ただAIを導入するだけでなく、PDCAサイクルを効果的に回せる体制を整えることが重要です。

例えば、バナー制作であれば効果予測による最適化、アバター活用であれば接触率の向上など、具体的なKPIを設定します。

データに基づく改善サイクルを確立できた企業では、先ほどの事例のような大きな成果に繋がっています。

また、現場での定着度合いも随時モニタリングしながら、必要に応じて運用方法の見直しも行っています。

マーケティング×生成AIの未来像。企業価値を高めるデジタルトランスフォーメーション

―今後の展開について、お二人のビジョンをお聞かせください。

三矢氏:私たちが目指すのは、マーケティングにおける主要業務を、すべてAIエージェントで完結できる世界です。これは単なる効率化ではなく、マーケティング×生成AIによる新しい価値創造の可能性を追求するものです。業務特化型AIエージェントをマーケティング全領域に展開することで、より高度で包括的な自動化を実現していきます。

その上で重要なのが、業界や企業規模を問わず活用できる標準的なAIプラットフォームとしての確立です。個社の業務フローやブランド要件に合わせた柔軟なカスタマイズを継続的に強化しながら、プロジェクト型からSaaS型まで、多様な提供形態で幅広いニーズに対応していく考えです。

坂井氏:実務面での発展性も非常に高いと考えています。特に注目しているのが、企業が保有する各種データを統合し、より精度の高いマーケティング施策を実現できる点です。業界ごとの特性や課題に応じた独自の予測モデルやAIエージェントを開発することで、広告運用からクリエイティブ制作まで、シームレスな業務の自動化が可能になります。

また、効果測定の高度化により、より具体的なROI改善の実現も可能です。セプテーニグループの知見を活かした実践的な運用ノウハウの提供と共有を通じて、企業のマーケティング活動全体の最適化をサポートしていきたいと考えています。

―企業がAIを活用していく上で、特に意識すべきポイントはありますか?

三矢氏:冒頭でもお話しした通り、多くの企業で「生成AIを導入すること」自体が目的化してしまう傾向が見られます。

本当に重要なのは、自社が解決すべき課題は何か、どのような目的で活用するのかという点です。その上で、業務フローに合わせてカスタマイズ可能な基盤を選択することが成功の鍵となります。

さらに、専門チームによる伴走支援を有効活用し、継続的な改善サイクルを確立することで、より確実な価値創出へと繋がるはずです。

坂井氏:そうですね。特にマーケティング領域において、生成AIは単なる効率化ツールではありません。

これまで実現できなかった施策や表現を可能にする、“可能性を広げる存在”として捉えると良いかもしれません。

その意味で、各社の独自性を活かしたAI活用が、今後の競争優位性の源泉となっていくでしょう。

最終的に重要なのは、実務での具体的な成果創出です。形だけの導入ではなく、現場で活用できる形でのAI実装を提案していきたいと考えています。

執筆者

Septeni FOCUS 編集部

「Septeni FOCUS」は、Septeni Japan株式会社が運営するマーケティング担当者のためのメディアです。

.jpg?width=380&height=222&name=%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%83%93%E3%83%8A%E3%83%BC_02a_1628x850_B_250528172200CFM139279%20(2).jpg)